魏惠王拥有大好局势,为何魏国的霸权最终衰落?

- 作者: 么么哒打么么

- 来源: 数月亮

- 2020-03-29

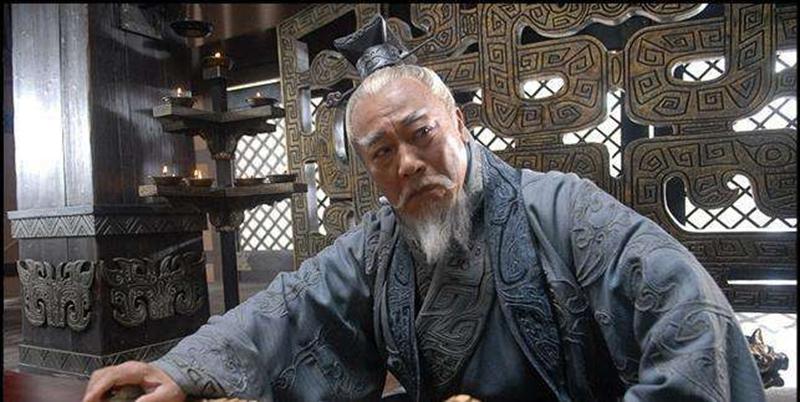

作为春秋战国的分水岭事件——三家分晋,赵魏韩三家瓜分了晋国,其中魏国继承了晋国的核心区域包括都城,所以魏国一直以晋国正统继承者自居。此后魏国在魏文侯和魏武侯两位明主的打理下成为当时最强大的国家。直到公元前370年,魏惠王继位。继位后他明明拥有大好局势,但为何魏国的霸权最终衰落?

在小编看来,如果用一句话来说明的话,就是魏国的成败都在用人上。我们先来一起看看,在魏文侯、武侯还有惠王这三代君主的用人策略,以及由策略所产生的实际上的效果。

亲士急贤——魏文侯时期的强盛

在这个时期,魏文侯采用了不论出身高低,求贤若渴的策略。于是他大批的启用了当时出身卑微,但是具有真才实学的一批名士,这就是所谓的“亲士急贤”。而通过这种方法,使得这个时期魏国内群星璀璨,文武济济,至少在初期的时候就能够拥有李悝、乐羊、吴起、西门豹这四个大政治家,实在是天下奇迹。以至于当时的秦国本来想要伐魏都被人劝阻,理由就是:“魏国的君主对贤人特别敬重,魏国人都称赞他的仁德,上下和谐同心,不能对他有什么企图。”

疑忌人才——魏武侯时期渐渐变形

但是为魏文侯为魏国所开创的生机勃勃的政治局面,到了第二代武侯的时候就渐渐变质了,只要是在人才的理念上出现了问题。而我们能够从史料中得到考证的主要有两点:

一、武侯从记载中暴露出了自己浓厚的贵族骄人心态。根据史书记载,有一次魏击(就是后来的魏武侯)在街上遇到了自己父亲的老师田子方,他便下令退车让路,自己下车拜见,但是却发现田子方没有还礼。于是他非常不高兴,当即讥讽道:”富贵者骄人乎?且贫贱者骄人乎?”

而在他这字里行间,所流露出的意思就是认为其身份如此卑贱,还敢如此傲慢。暂且不说田子方内心是不是存在瞧不起武侯的可能,单看武侯所说的那一句话,值得留意的是,他两句话中所流露出的贵族心态。田子方是他父亲的老师,但是在他心中,依旧是卑贱的存在,而他则是认为,卑贱之人就没有对人骄傲的资格。他的这种心跳,又如何能够做到礼贤下士?

当时魏国,有一位大才名为吴起。此人在军政方面都有自己的独到之处。但是在魏武侯继位以后,他并没有得到应有的重用。而被冷淡的对待的他,在之后更是遭到了奸人的陷害。而武侯并没有选择相信吴起,反而是怀疑他并且逐渐的更加疏远他。他眼看着自己在魏国遭到了这样的对待,根本没有办法施展自己的才华。心有不甘的他,选择离开了魏国,去到了楚国,这是魏国一个非常大的损失。

敬贤不用——魏惠王中后期开始衰落

到了魏惠王继承皇位以后,魏国的人才就开始了大规模的流失。普通的人才流失还能够接受,但是有四个人的离去,使得魏国元气大伤。这四个人都是在战国时期鼎鼎有名的大才,商鞅,孙膑,乐毅,张仪。若是再加上小编在上文中所说过的吴起,可以说魏国培养出的大才们,到最后都造福了其他诸侯国。而在当时,魏国是天下政治家和人才的滋生地,而在所有流失的人才中,最为可惜的就是商鞅。他的离去,也为魏国的衰落拉开了大幕。

而魏惠王眼睁睁的看着如此多的人才流失,却没有采取任何挽留的措施。麻木若此,就不是上天想要亡魏国了。而从上述的事实来看,魏国是从文侯时期的强盛到武侯时期开始变形,最后到惠王时期的衰落整个的发展脉络。而这个衰落的程度是和对待人才的态度以及对于人才的重用程度成反比的。

然后我们接着说一下魏惠王这个人,他一共在位了五十一年,而在前期的时候,国力在战国众多诸侯国中,也是首屈一指的。但是之后就开始逐渐衰落,而对于这种国力的衰弱,小编认为惠王是需要担负起很大的责任的。总的来说,惠王是一个极具典型的“能才庸君”。他极具才华,但是又极其昏庸,这样纠结的属性出现在一个帝王的身上,对于这个国家而言,是祸不是福,因为这种矛盾性往往能够给国家带来巨大的破坏。

整整五十一年的时间,在同一时期的诸侯国而言,是相当长的了。而在这个君王终身制的时代,这么长时间的在位,对于君主的个人素质是相当大的考验。历史上有非常多的中兴之主,在年轻的时候都是怀揣着一腔热血想要将国家治理的更好,但是随着年纪越来越大,年轻时的野心逐渐的冷却,开始变得追求享乐,清朝时期的那位帝王就是一个非常典型的例子。

而且惠王还是一个非常矛盾的人,他确实非常有才华,但是他又极其的昏庸。虽然他在位期间并没有犯过什么原则性的大错,但是积小庸到最后也会酿大错。毕竟在一个大争之世的时代,自身没有在进步或者说进步的速度落后于其他国家,最后就只能被动挨打。而他作为一个在位时间非常久的君王,他没有对这个国家做出大的贡献,而且还小错不断,并且坐看人才的流失而不顾,这就注定这个国家不能长久。如此治国,焉能不衰,焉能不亡!