谈陈布雷:他到底因何而死,人生有多奇特,后人又有几多荒诞?

- 作者: 花落季16238097

- 来源: 数月亮

- 2019-06-19

在我看来,陈布雷本就是一个纯净的读书人。乱世江湖,身不由已,成了一个著名的悲剧人物。

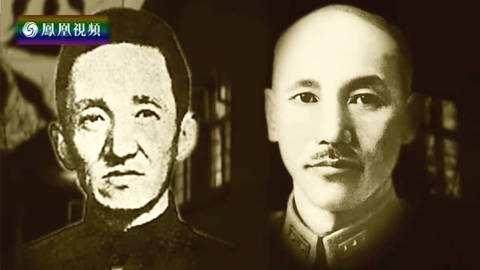

陈布雷与陈诚.二陈号称蒋氏“文胆武将”

他出身于诗书传家的仕宦门庭,生长在新旧时代的夹缝,有着“位卑不敢忘忧国”的情怀,也有着“岂能尽如人意、但求无愧我心”的特操,同时脱不下“士为知己者死”的愚忠意识。看《陈布雷回忆录》,我总感觉,真是“性格即命运”,总觉得正是这三点性情因素,让他得以被柄政者看中,平步青云;也让他最后在王朝的宫殿坍塌之前,自愿选择了陪葬。

他后半生始终处在权力的中心。他是蒋氏最信任的人,“重大决策莫不商于陈”。但他这个人,有士大夫气,是真正清高的,存风骨,留底线,并没有在政治上向上爬的雅兴,且避之唯恐不及;但他对国事天下事,也从来都不会置身事外,泰然作”神州袖手人”,最终的自然逻辑,当然是为权力所吞噬。那是一个政治和社会生活都极其不正常的年代,不仅不允许你做一个“英雄”,连只想做一个”人”的愿望都戛戛其难。

1930年代,陈布雷和家人在杭州

只知独夜不平鸣,春鸟秋虫自作声。风蓬飘尽悲歌气,布雷毕竟是书生。他的立身出处,他的动静语默,他的人生态度,他的价值选择,迂腐也好,单纯也好,生死也好,悲喜也好,多少都是一种书生意气使然;这种书生之气,也让他的损失、伤痛与忧愤,似乎都要比一般人来的更加的深广,更加凄切 。

他不是一个坏人,也不应该承受这样的凄风苦雨的苦痛,家破人亡的结局。也许也正因为如此,在民国时代的所有御用文人中,他大概是得到后世最多同情的吧。

就我个人浅寡的阅读体会而言,与其说陈布雷是殉于蒋家王朝,不如说他是殉于传统纲常的“道”与“义”,还有多灾多难、四海干戈的现代中国。

陈布雷与蒋氏——他的后半生和此人捆绑

从政从来都不是他的夙愿。他所以后来涉入侯门,完全是报国的道义和责任感所驱动。他出生旧家庭,但是受的是新旧兼具教育,人生40岁以前,他那么热情地投入新闻界,满怀启蒙理想,藏身上海,口犁笔耕,以撰写社论、时评为职志,以敢言无忌著称,声名鹊起,是“第一流的政论家”,与张季鸾并称南北双壁。

他的真正志向,是读书人本位的“言论报国”。后来的卷入政治,从他回忆录看,实是对国民革命有认同感,认为政治救国更为速效,所以应召从政。他的选择转变,不是为一己权力,而是服从救世理想的,也因此,当时事稍有安顿之状,他多次请求辞职,也始终在权力中心中保持超然之态,志在做“无名英雄”,连“名字都不愿见报”。

陈布雷爱女陈琏(1919—1967),潜伏者,后不得已离婚并自杀

愚忠的思想,他应该也有,但绝非可以完全主导他言行乃至生死取舍的价值观。蒋氏很看重他,不是当他做幕僚甚且臣仆看,一直有“执弟子礼”的意思和谦恭,称呼他也从来不直呼其名,而恭为“布雷先生”。陈氏对于这一点,不会没有知遇之情,也不会没有感激之意。但他的价值观念,是新时代的民主平等观,而并非是封建王朝式的,所以他对与蒋氏的关系认知上,绝不是君臣主仆的架构,是公私分明的。这一点,我们今天看《陈布雷回忆录》,还有陶希圣、陈立夫等人的记述文字,并不难辨析明白。

1948年11月12日那个深夜,他吞服大量安眠药,气绝于凌晨,终年59岁,身后仅留有存款700元。后来,香港那边有文章说他是对蒋“尸谏”,是“愚忠”,衍为流行说法。实际上,他的秘书蒋君章、他的同事陈立夫等人早已说明白绝非如此。

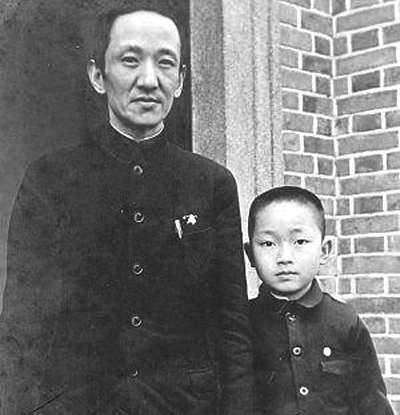

陈布雷与幼子陈砾

他的死,是死于对国家的绝望。他的秘书回忆说,临死前的数月,他每日公余,都站在后窗眺望。那里看出去,是山西路,能看到日常出入的百姓,而那时,社会已然饿殍横呈,每日街上都有抢米风波发生。陈布雷每次静站,表情凝重,若有哀凄之色,无语而退。

写于那个深夜的遗书中,他如此写道,“我鉴于自身体力精力脑力之衰弱,实觉已不能再对国家非常时期作丝毫之贡献,偷生人世,已无意义”;他最后叮嘱子女后代,“汝等务必尽忠于国族, 自立于社会,勤俭正直,坚忍淡泊,以保我家优良之家风”。

陈在台孙子陈师孟,如今言行,恰为陈布雷遗嘱的讽刺

他实在不是为愚忠而死。他是为国而生,为国而死。

最让我感慨的,其实不是陈布雷一己之身的命运,而是他们家族百年来造化弄人到可谓荒谬的曲折路程。

陈氏本人,自是铁杆国粉,不惜与之偕亡;他子女八个,却没有一个继承者,相反竟有4个儿女是我方阵营的潜伏分子,爱女陈琏及幺儿陈砾等,最终也因此而或惨死,或受尽凌辱;现存的一个孙子陈师孟,竟然又摇身一变,成为对岸鼓吹自立的著名旗手。一门三代,即亲即敌,让人啼笑皆非。这种家族的分裂和反差之剧,中国历史上,乃至全世界范围内,应该也是找不出第二例的。

群众自发拜谒位于杭州九溪的陈布雷墓地

陈布雷也好,陈氏家族一门也好,他们的命运,岂止是一家一姓之事,实是中华民族百年来辛酸、苦难、悖谬的缩影。真是“一家担尽古今愁”吧。

晚,匆匆闲谈几句